ワラビは、苗を植えるのではなく「根っこ」を植えて増やします。

植え場所や栽培方法、収穫、灰によるアク抜きの仕方や塩蔵方法をご紹介します。

採って直ぐに処理すれば最高のワラビが食べられます。

岩手県中部では、5月初旬から収穫が始まります。

ワラビはアク抜きが必須

タラの芽やコシアブラなども同じですが、山菜は採ってから時間が経つとアクが強くなります。

特にワラビは同じ時期に収穫するタラの芽などと比べてアクが強い。

アクは時間が経つときつくなるので「採って直ぐに処理する」のがとても大事になります。

ワラビは「採ったら直ぐにアク抜きする」のが必須。

山まで行って採ってきても、家に持って帰るまでに時間がかかるとアクが出てしまう。

ワラビを自宅で栽培すれば、綺麗にアクの抜けた最高のものを食べる事ができます。

畑の隅にでもあると、春先にニョキニョキ出てきて、とても楽しいですよ。

ワラビの育て方

その他の野菜の栽培方法はこちらです 野菜別の栽培方法

ワラビは根で増えます。

一度植えて野生化させれば、その後は半永久的に春先に収穫できます。

根を植え付ける場所は、半日陰または日向のどちらでも構いません。

土の深さは20cmもあれば十分で、フカフカした少し湿った場所を好みます。

野生化してしまえば何もしなくても毎年出てきます。

野生化させるためにはワラビの好む場所に植え付ける必要があります。

嫌いな場所に植えると、他の雑草に負けて消えてしまいます。

数カ所に分けて植え付け、好みの場所を探してください。

気に入った場所に植え付ければ爆発的に増えます。

根の植え付け

根の植え付けはいつでも可能ですが、できれば休眠中の初冬や早春が無難です。

あまり気にしなくても丈夫なので良く根付きます。

ワラビは購入するか、近所の山で根っこを採ってきます。

採ってきた根を5~10cmほどの深さに植えてください。

もし乾き気味の畑の場合は、落ち葉や藁を敷いてやります。

増えるまでの数年間は、春と秋に堆肥や油粕を与えます。

ある程度増えるまで収穫は我慢してください。

増えてきたら生やしたい方向を耕し誘導してやります(フキなどと同じ)。

増えすぎて困るようなら、グリホサート系の除草剤を撒けば一発で消えます。

もし葛が出てきたら、ワラビの葉が落ちるのを待って(冬の初め)、除草剤をかけます(葛はワラビより遅くまで元気なので、葛だけを枯らす事ができる)。

11月に入れば、ワラビはこのように枯れますから、これを待って葛や笹を除草します。

わらび餅用のワラビ粉もこの時期に根を集めます。

春先の様子

春(5月)になると、そろそろ芽が出てきます。

この時期に雑に畑に入ると、枯れ葉の下に隠れている芽を踏んでしまうので、注意深く入って下さい。

上手く収穫していけば、夏近くまで何度でも収穫できます。

全部は収穫せず、飛び飛びで収穫します。

また細い芽は残して大きな株に育てます(食べても太い方が美味しい)。

これが来年の栄養を根に蓄えるので、翌年のために残すようにしてください。

収穫は芽株の根元の方を指で折ります。

指を芽株の一番下に沿わせて曲げながら上に滑らせてやると、丁度良い堅さの所でパキッと折れます。

芽株の下の方は固く食べられないので、この方法で収穫すると後処理が簡単で素早くできます。

枯れ葉の下の見えない所にも無数に出てるので、気を付けて歩いて下さい。

太いのだけを収穫します。

細いのは採らないで残す。

数年育てれば、10m四方の畑から10分ほどでこのぐらい採れます。

夏になると背丈ほどの高さになります。

この葉っぱの状態の時に栄養を蓄えるので、必ず大きくさせて下さい。

肥料は要りません。

初冬には大きくなった葉が枯れ、その落ち葉が畑を覆い、より良い状態になっていきます。

10年ほど経つとフカフカの素晴らしい畑になります。

アク抜き

ワラビはアク抜きが必要です(プタキロサイドと言う天然毒が含まれている)。

アク抜きしないと、苦くてとても食べられません。

ここでは木灰を使ってますが、重曹でもアク抜き可能です。

重曹でアク抜きすると、やはり重曹独特の味が残ります。できれば木灰でのアク抜きをお薦めします。

「採ったら直ぐにアク抜き」がおいしくする秘訣。

採ってくる前にお湯をたっぷり沸かしておきます(1分でも早く処理する。ノロノロしてるとワラビがぐにゃっとなり、食べたときの食感が悪くなる)。

さっさと収穫、さっさとアク抜き・・・鉄則です。

なおアク抜きしてる間、陽が当たらないようにして下さい。

陽が当たると折角の緑色が茶色くなってしまいます。

味や食感は変わりませんが、折角の鮮やかな緑色が勿体ない。

穂先はお好みで処理してください(穂先もおいしい)。

大きめのバットに並べ・・・

木灰をタップリ振りかける。

熱湯を上から注ぎ、キッチンペーパーを載せます。

陽が当たらないように上に板を載せて一晩放置。

翌日。

流水下に一日おいて最終アク抜き。

この時も陽に当てないように蓋をして下さい。

もう翌朝の味噌汁が楽しみです。

レシピ

ワラビと言えばお浸しですよね。

新鮮なうちにアク抜きしたワラビは、とてもプリプリしています。

またヌルヌルも凄く、穂先までおいしく頂けます。

「素早い収穫」と「素早いアク抜き」

これがおいしさに表れます。

おいしく食べるために必ず素早やくやってください。

お浸しも良いし、味噌汁もうまいです。

なんとラーメンにも合います!

保存

アク抜きしたワラビの場合は冷蔵庫で一ヶ月ほど保存できます。

長期保存には、干す方法と塩漬けがあります。

庭から食べる分だけ採ってくるなら、保存のことを考える必要はありません。

ところが採るのが面白くて、ついつい大量になってしまうことがありますよね。

冷蔵庫で保存

アク抜きしたワラビを水と一緒にジップロックに入れ、冷蔵庫で保管します。

一ヶ月ほどは採れたてとなんら変わりません(それ以上保存したことが無いので、どこまで持つかは分からない)。

干しワラビを作る

干しワラビもとてもおいしいものです。

干すことで独特な香りが出るので、煮物などに良く合います。

木灰でアク抜きして、一晩流水にさらしたワラビをザルに広げ、天日で干します。

天日に当てると、直ぐに茶色くなってしまいます。

更に3日ほど干すと真っ黒になり完成です。

調理の前に水で戻して使います。

乾燥後は袋に乾燥剤や炭などと一緒に入れ、冷暗所か冷蔵庫に入れておけば、少なくとも一年は待ちます(これ以上長期間保存したことは無い)。

調理するときは水で戻して使います。

一年後の干しワラビ。

良く乾燥していれば乾燥剤など無しでも一年は十分に持ちます。

塩蔵がおすすめ

塩蔵は手間がかからず、アクも奇麗に抜けるのでお薦めです。

塩抜きして食べますが、とても新鮮で春先のワラビの雰囲気をよく残してます。

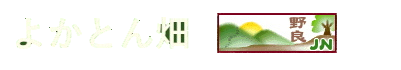

5/19

塩蔵の場合は、アク抜きしていない生のワラビを使います。

注意するのはワラビに傷をつけないようにすること(ワラビに傷があると、そこから溶ける)。

従って穂先は付けたままの方が安全です。

岩手ではワラビの重さと同量ほどの思いきり濃い塩で漬け、食べるときに塩抜きします。

アクは一ヶ月もすれば自然に抜けてしまいます。

塩抜きして食べるので、塩は幾ら濃くても大丈夫。

タップリの塩に漬けて重石を載せます。

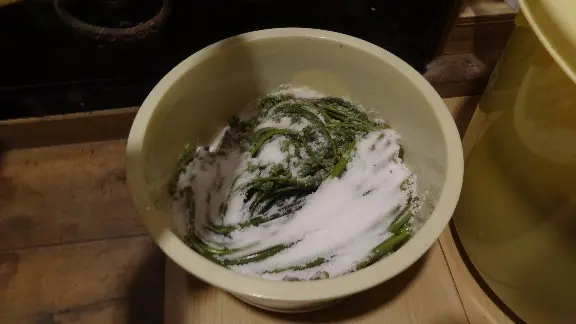

一ヶ月ほどすると大分アクが出てます。

間もなくアクが抜けきるでしょう。

9月(4ヶ月後)。

完全にアクが抜けてます。良い香り。

これを塩抜きして使いますが、春先の新鮮な採り立てワラビと殆ど同じ味と香りで美味しいです。

味噌汁やラーメンにとても合います。

コメント